當企業(yè)家決定捐建一所大學

“要建設一座中國前所未有的新型大學。”

在農(nóng)夫山泉母公司養(yǎng)生堂年會上,農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒披露了要創(chuàng)辦一所新型大學的消息。“我們對這個學校的承諾是,要依靠養(yǎng)生堂的積累和我們在座的每一位員工的貢獻。我們計劃在未來的十年當中捐贈400億元人民幣。”

這一表述并非空穴來風,早在去年底,杭州市委召開的十三屆八次全會暨市委經(jīng)濟工作會議提出,2025年杭州將重點推進11個方面的任務,任務清單中明確提到了推動籌辦“錢塘大學”。

據(jù)報道,錢塘大學或?qū)⒁劳姓憬X塘基礎科學研究院籌建。企查查刊載的信息顯示,該機構的法定代表人為鐘睒睒。

截至發(fā)稿前,杭州市官方與農(nóng)夫山泉方面均未有更多披露。

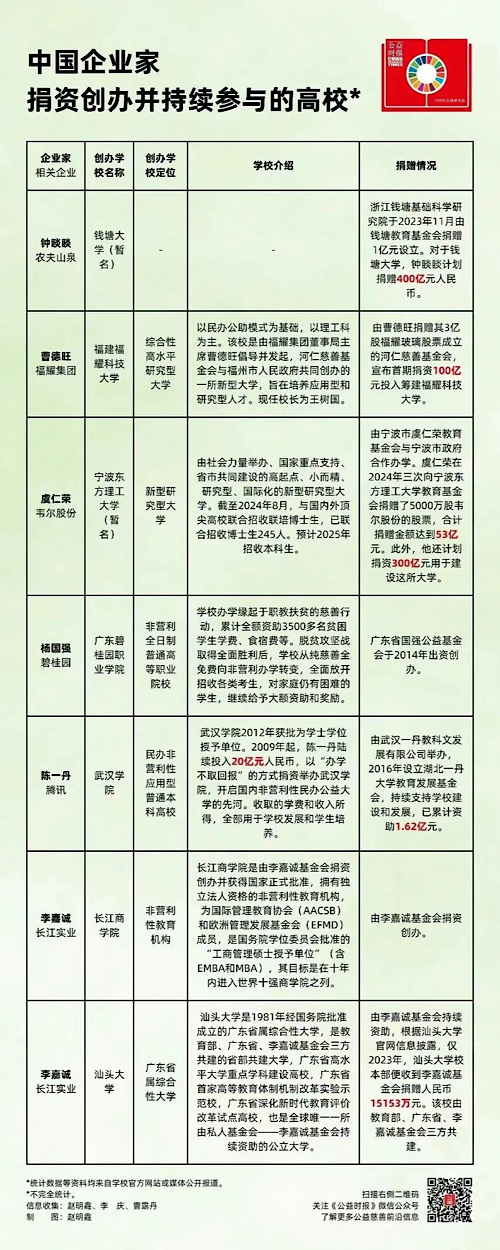

除了鐘睒睒有著文首一句雄心壯志外,多位中國企業(yè)家也涉足捐資創(chuàng)辦高校并持續(xù)參與。公益時報可持續(xù)發(fā)展研究院根據(jù)公開資料就中國企業(yè)家捐資創(chuàng)辦并管理高校一事進行統(tǒng)計,其中多個學校都將自身定位為“新型”大學。

在這樣的統(tǒng)計中,能夠發(fā)現(xiàn)一些趨勢——近年來,中國企業(yè)家投身教育公益的步伐愈發(fā)活躍,從鐘睒睒籌建“錢塘大學”到曹德旺百億打造福耀科技大學,企業(yè)家們正以多元方式推動高等教育革新。這一現(xiàn)象既延續(xù)了“商而優(yōu)則教”的傳統(tǒng),又展現(xiàn)出緊跟時代需求的創(chuàng)新特質(zhì),更折射出基金會捐資辦學的制度化趨勢。

“在供給側(cè)與需求側(cè)的雙向推動之下,企業(yè)家捐資舉辦大學就成為了一個現(xiàn)象級事件。”華北電力大學教育基金研究中心主任、中國人民大學公共治理研究院研究員楊維東對這一現(xiàn)象多有關注。

他解釋說,這一現(xiàn)象的成因一方面是伴隨著改革開放的偉大歷程,民營企業(yè)得到了蓬勃發(fā)展,積累了一定的社會財富,這些企業(yè)家在專心致志做強做優(yōu)做大企業(yè)的同時,也在思考著以不一樣的方式對社會進行回饋;另一方面,在推進中國式現(xiàn)代化進程中,高等教育作為教育、科技、人才三位一體的結合點,科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)的主力軍,科教融合、產(chǎn)教融合的樞紐和關鍵點,肩負著特殊重要的責任與使命。

傳統(tǒng)延續(xù)

中國企業(yè)家捐資辦學的傳統(tǒng)并非始于當代,而是深深植根于近現(xiàn)代“實業(yè)救國”的歷史浪潮中。從晚清狀元實業(yè)家張謇到民國“華僑旗幟”陳嘉庚,一批先行者以教育為紐帶,將商業(yè)成功與社會責任緊密結合,為今日企業(yè)家辦學奠定了精神底色。

1902年,清末狀元張謇在南通創(chuàng)辦中國第一所民辦師范學校——通州師范學校,拉開近代企業(yè)家系統(tǒng)性辦學的序幕。1913年,華僑企業(yè)家陳嘉庚在福建集美創(chuàng)辦集美小學;1921年,他捐資400萬銀元創(chuàng)辦廈門大學。1947年,榮德生出資創(chuàng)辦江南大學,成為當時中國唯一設有食品工程系的大學,為現(xiàn)代食品工業(yè)奠基……

“中國企業(yè)家歷來重視教育的社會價值,這與儒家文化中‘重教興學’的思想一脈相承。”北京企學研教育科技研究院副院長李昂談道,“今天的捐資辦學已從單純慈善向體系化、專業(yè)化升級。”

上世紀80年代,李嘉誠通過基金會持續(xù)資助汕頭大學,開創(chuàng)“私人基金會資助公立大學”的先例。騰訊聯(lián)合創(chuàng)始人陳一丹自2009年起累計投入20億元,以“辦學不取回報”的方式推動武漢學院轉(zhuǎn)型為民辦非營利性高校,被視為中國高等教育公益的里程碑。碧桂園楊國強創(chuàng)辦的廣東碧桂園職業(yè)學院,初期以“職教扶貧”為目標,累計資助3500余名困境學子,延續(xù)了企業(yè)家通過教育反哺社會的傳統(tǒng)。

目標求變

與傳統(tǒng)不同,新一代企業(yè)家辦學的目標更強調(diào)“新質(zhì)生產(chǎn)力”。

鐘睒睒籌建的“錢塘大學”以浙江錢塘基礎科學研究院為依托,直指“科技創(chuàng)新引領發(fā)展”的定位;虞仁榮推動的寧波東方理工大學定位“小而精、研究型、國際化”,計劃2025年招收首批本科生,已與國內(nèi)外頂尖高校聯(lián)合培養(yǎng)博士生245人;曹德旺的福耀科技大學則瞄準“理工科應用型人才”,試圖破解產(chǎn)業(yè)與教育脫節(jié)的難題;2021年披露籌建但近年暫無消息的濱州理工大學(籌)是魏橋創(chuàng)業(yè)集團、中科院工程熱物理研究所等聯(lián)合開展航空宇航技術研發(fā)、科教基礎設施建設等工作的基礎。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日上午在京出席民營企業(yè)座談會上發(fā)表的重要講話中鼓勵中國企業(yè)家加強自主創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,不斷提高企業(yè)質(zhì)量、效益和核心競爭力,努力為推動科技創(chuàng)新、培育新質(zhì)生產(chǎn)力、建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等多作貢獻。

“正如習近平總書記所一再強調(diào)的,我們對高等教育的需要比以往任何時候都更加迫切,對科學知識和卓越人才的渴求比以往任何時候都更加強烈。”楊維東表示。

“福耀科技大學的辦學目標是成為中國制造業(yè)高級人才的搖籃。”曹德旺在接受媒體采訪時談到捐資辦學一事說,“我們的辦學方式是模仿歐洲、尤其是德國的辦學方式,實行錯位辦學,瞄向目前制造業(yè)人才培養(yǎng)方面存在的短板,培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)工匠式的領導人才。”

捐資辦學已然成為中國企業(yè)謀求新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新人才培育的重要方式。“傳統(tǒng)大學模式難以滿足新興產(chǎn)業(yè)對人才的需求,企業(yè)家的跨界參與能帶來更靈活的機制。”李昂介紹說,國際化也是關鍵詞,例如李嘉誠基金會促成的廣東以色列理工學院,“中國職業(yè)教育的國際化也錨定虛擬現(xiàn)實、增材制造等前沿學科,在‘一帶一路’等框架下受捐贈活動的撬動隨企出海,在高端制造等領域為中企屬地化用工等方面保駕護航。”

基金會化

值得注意的是,基金會已成為企業(yè)家捐資辦學的主流渠道之一。李嘉誠基金會、河仁慈善基金會、廣東省國強公益基金會等機構,不僅提供資金支持,更通過專業(yè)化運作確保可持續(xù)性。例如,曹德旺捐贈3億股福耀玻璃股票成立河仁慈善基金會,首期投入100億元籌建福耀科技大學;鐘睒睒通過錢塘教育基金會捐贈1億元設立研究院,為大學奠基。

在楊維東看來,稅收是因素之一,此外發(fā)起基金會也能夠?qū)⑵髽I(yè)資金、企業(yè)家的個人財富轉(zhuǎn)換為社會公益資金,在一定意義上能夠起到轉(zhuǎn)移器的中轉(zhuǎn)作用。

當下,基金會對所辦學校發(fā)揮作用幾何?楊維東坦言,“據(jù)我所知,基金會主要發(fā)揮資金輸送與支撐作用,也會承擔資金的保值增值功能,實際參與大學管理的不多”。他認為基金會也“不應該管理”,“隨著新辦大學自身治理體系的建立與完善,基金會只應該管‘錢’,而不應該管‘事’”。

李昂也認為,基金會“辦高校,錢好解決,運營比想象中還要困難,挑戰(zhàn)也十分多。”不過結合曾在某職業(yè)院校從教的經(jīng)歷,李昂指出基金會模式能規(guī)避個人決策的局限性,通過理事會治理和透明化運作,提升資金使用效率,“這也符合國家鼓勵社會力量參與辦學的政策導向”。

未來展望

盡管企業(yè)家辦學熱情高漲,但挑戰(zhàn)猶存。部分籌建中的大學仍面臨師資引進、學科定位等難題;民辦高校的長期運營也需突破資金依賴單一化的瓶頸。

對此,陳一丹在武漢學院的實踐中探索出“學費收入反哺建設”的非營利模式,楊國強則將廣東碧桂園職業(yè)學院從“全免費慈善”轉(zhuǎn)向“合理收費+定向資助”,為行業(yè)提供了參考樣本。

結合民營企業(yè)座談會上強調(diào)的“民營企業(yè)要力所能及參與公益慈善事業(yè),多向社會奉獻愛心”,楊維東認為“力所能及”四個字意味深長。

在他看來,回饋社會、彰顯社會責任,即便在教育領域也有很多方式、很多選擇。除了拿出海量捐贈資金長周期舉辦新型大學,通過捐贈形式與現(xiàn)有高等教育機構開展公益合作,利用捐贈資金及其投資收益發(fā)起永續(xù)資助基金,以揭榜掛帥等方式靶向資助特定學科,或是更多民營企業(yè)家、慈善家們的戰(zhàn)略選擇。在高校場景,近年來,隨著我國高校日益重視資源拓展工作,高校基金會的專業(yè)化能力日益提升,已經(jīng)能夠在服務民營企業(yè)家舉辦教育事業(yè)過程中發(fā)揮更大作用。

李昂則格外重視引導慈善資金進入職業(yè)教育領域。“人才是關鍵”,在他看來,職業(yè)教育在鄉(xiāng)村振興、教育發(fā)展、產(chǎn)業(yè)振興等方面具有極大的可持續(xù)行動價值,社會慈善資金可以關注創(chuàng)辦國家倡導的新型職業(yè)教育學校,或擁抱“愿意向前一步、銳意發(fā)展的職業(yè)院校,或關注職業(yè)教育國際化發(fā)展,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展或企業(yè)切實需求為導向,量力而行,資教助學”。

楊維東坦言,當前民營經(jīng)濟發(fā)展面臨的一些困難和挑戰(zhàn),并不是所有的民營企業(yè)都能夠拿出一大筆資金,并不是所有的民營企業(yè)在當下就能夠拿得出大額資金用于捐贈,也并不是所有的民營企業(yè)都要拿出錢去舉辦大學。他表示,理性用好寶貴的捐贈資金,不跟風、不盲從,結合自身旨趣,依托高校基金會等公益伙伴,因地制宜做好教育公益慈善,是門學問。