虞衡制度彰顯中國古代生態文明智慧

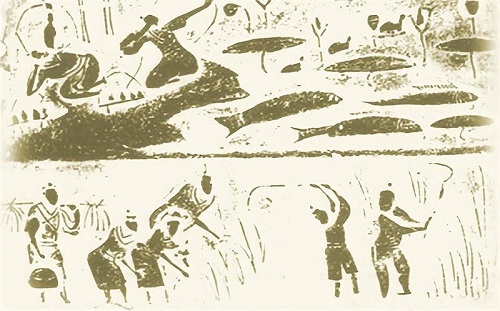

在中國古代文化典籍中,并無“生態”一詞,但這并不代表中國古代沒有生態文明意識和生態文明智慧。事實上,早在五帝時期就設置了專門的政府機構來保護自然資源和生態環境,這就是虞衡制度。虞衡制度通過農耕文明的生態保護實踐,實現了人與自然的和諧共生,彰顯了中國古代生態文明智慧,為當代中國生態文明建設提供了寶貴的歷史經驗和智慧借鑒。

天人合一的生態文明思想

虞衡制度的起源可以追溯至五帝時期。《尚書·舜典》中記載,舜在位期間進行了中央行政機構改革,分設九部委,其中承擔生態保護職責的便是“虞”。“虞”既是機構名,也是官銜名,第一任虞官由精通草木鳥獸知識的伯益擔任,其職責范圍包括山、林、川、澤的保護與治理。虞衡制度的初步構建,源于中國古代將生態資源的管理與政治制度結合的嘗試,將宗教祭祀性質的自然管理方式逐步轉變為規范的官制職能體系。西周時期實行分封制,在地方上建立了各類職官以承擔不同的社會治理職能,《周禮·天官·冢宰》記載,太宰執掌之一是“以九職任萬民……三曰虞衡,作山澤之材”。按照《大聚解》所載,西周初年周公為武王謀劃“撫國綏民”之策時,就已經將虞衡制度作為“五德”之“正德”提出,并認為這是沿革夏禹之禁。此后,雖經王朝變遷,虞衡制度仍被保留下來并逐漸完善。

虞衡制度中的“衡”是這一制度的核心要義,即平衡和調控自然資源的使用,確保自然資源獲取與農業生產的可持續性,這蘊含了中國古代“天人合一”的哲學思想。中國傳統哲學中的天人關系,一個最基本的含義就是指人與自然界的關系,孔子說:“天何言哉!四時行焉,百物生焉,天何言哉!”這里的“天”就包括四時運行、萬物生長在內的自然界。“天人合一”思想下的天、地、人三者同為有機整體的一部分,相互關聯、相互作用,共同構成了和諧的生態系統。“天人合一”思想主張人的行為和發展應該與自然相協調,反對強行主宰和改變自然。因此,古人“順天時、量地利”,根據自然的時令和資源的分布來合理安排生產與生活,以維持人與自然的平衡。

虞衡制度正是“天人合一”思想的制度化體現。作為古代中國資源和生態管理的專職官職,虞衡官員的職責不僅限于調配自然資源和管理農業生產,還需要考慮如何通過合理的資源利用保持生態系統的平衡。《禮·月令》記載:“季春之月……命野虞毋伐桑柘……田獵、罝罘、羅罔、畢翳、餧獸之藥,毋出九門。”季春之月,陽光和暖,萬物泛青,是山林草木、魚鱉鳥獸生長繁衍的最佳時期,在此期間野虞等官員需要巡守城門山野,防止民眾砍伐林木、捕獲魚鱉、獵取鳥獸,以保證其正常生長。待到歲月輪轉,草木凋零,大地休憩,萬物榮枯,民眾方可進入山林,采摘草木果實、獵取禽獸,此即所謂春耕、夏耘、秋收、冬藏。虞衡制度通過調節人與自然的關系,維持生態系統的長期平衡,深刻反映了“天人合一”生態文明思想,體現了自然法則與社會治理的統一。

節用有序的資源管理方式

虞衡制度的形成與中國古代農業社會的發展需求密切相關。遠古時期的先民已然具備了強烈的自然資源管理意識,尤其是在農耕文明發展初期,山川林澤等自然資源的合理利用問題成為了國家穩定與社會發展的關鍵。這一歷史背景表明,虞衡制度的形成并非偶然,而是中國古代在自然環境治理中長期積淀的結果。水資源的調控、山林資源的合理分配等問題,促使專職官員和相關制度誕生,即“虞衡,掌山澤之官,主山澤之民者”。虞衡制度的設立,表明古代中國對于自然資源管理上升到了國家治理的層面,進而通過設置專門的機構、職官,頒布有關保護山川林澤的政策法令,規范社會生產活動,約束人們的行為,保護自然資源和生態系統。

虞衡制度在中國古代生態治理中尤其強調水資源的管理,其核心之一在于水官的設置,這是古代中國治水體系的雛形,為后世歷朝歷代的國家水資源行政管理體制作出了先導性和制度性的安排。在周禮的職官設置中,大司徒下設川衡、澤虞等官職,這里的“川衡”便是管理河流的官員,“澤虞”則是管理湖泊的官員,二者之間分工明確,分別負責頒布保護河流和湖泊的政策法令,并履行監督處罰等行政職責。川衡、澤虞之下又設士、史、胥、徒各類官員負責相關政策法令的具體實施,如修繕堤壩、疏浚河道、拓寬水路等。虞衡制度通過對河流、湖泊以及灌溉系統的系統性管理,能夠確保水資源的合理分配和有效利用,預防洪水和干旱,從而維護農業生產和社會發展的持續穩定性。

虞衡制度作為一項系統性的自然資源管理機制,在山林資源的利用和保護方面也發揮了至關重要的作用。《左傳》中記載:“山林之木,衡鹿守之……藪之薪蒸,虞候守之。”虞衡官員對于山林資源的管理方式不僅包括對于資源保有量的丈量測算,還包括對伐木活動的限制、山林保護區的設立以及對狩獵和采集的嚴格控制,以此保障生態環境的平衡與山林資源的可再生能力。此外,虞衡制度還強調對山林的分類保護和分區使用,實現木材、藥材等重要資源的穩定供給,并對山林產品進行專門的登記和稅收征管,在保證國家獲得財政收入的同時有效控制了山林的開發規模。虞衡制度所體現的山林資源管理方式反映了古人對自然資源和社會經濟之間復雜關系的深刻理解,其核心理念在于取之有度、用之有節。

刑賞并用的生態法治精神

古人認識到“破壞名山,壅塞大川,決通名水,則歲多大水,傷民,五谷不滋”,因而歷朝歷代的統治者皆視“修水土之政”“興山澤之利”為“王政之大”,將山川林澤視為重要的施政內容。虞衡制度作為一種具有主動意識的、自上而下的政府行為,主要通過國家行政權力的干預對資源利用進行合理的規劃和控制,鼓勵合理利用,懲治過度開采,避免生態破壞和資源枯竭的風險,在實踐過程中彰顯出刑賞并用的生態法治精神。

一方面,國家以禮規、禁令、法律等形式規定了自然資源使用和開采的時節與范圍,并通過虞衡官員負責具體的落實。《地官司徒·草人》中記載:“川衡掌巡川澤之禁令而平其守。以時舍其守,犯禁者,執而誅罰之。”這表明,虞衡官員不僅負責巡查各地的山川林澤,還有權對破壞資源者施以懲罰,確保生態環境和自然資源的保護措施得到有效落實。這種刑罰的存在具有強烈的震懾作用,使得民眾在開采自然資源、捕獲漁獵的過程中需遵循法律規定、合理開發,避免因短視行為而遭受嚴厲的法律懲罰。

另一方面,古代的統治者也充分認識到,山澤陂湖是生產物品的自然資源,都是全體民眾共同擁有的,應該由大家一起來保護、享用。因此,掌管湖澤的澤虞“使其地之人守其財物,以時入之于玉府,頒其馀于萬民”。虞衡官員除了要承擔督促當地民眾守護湖澤資源,按時繳納物資給政府部門等職責,同樣有權力將剩下的資源財物分歸民眾所有。虞衡制度下的獎賞措施能夠有效提升民眾參與生態資源保護的積極性和責任感,在激勵合理利用和生態修復的過程中發揮了重要作用,使得虞衡制度成為一種在刑賞并用中平衡開發與保護、確保生態可持續的有效治理模式。

虞衡制度充分彰顯了中國古代的生態文明智慧,以“天人合一”為思想指引,通過節用有序的資源管理方式,確保了人與自然的和諧共生。這一制度不僅實現了對山林水澤等自然資源的有效調控,還通過系統性的獎懲機制激勵了古代民眾合理利用和生態保護的行為。虞衡制度在中國古代生態治理實踐中所彰顯的生態文明智慧,為當代生態文明建設提供了寶貴的歷史借鑒和經驗啟示。 (據《中國社會科學報》)